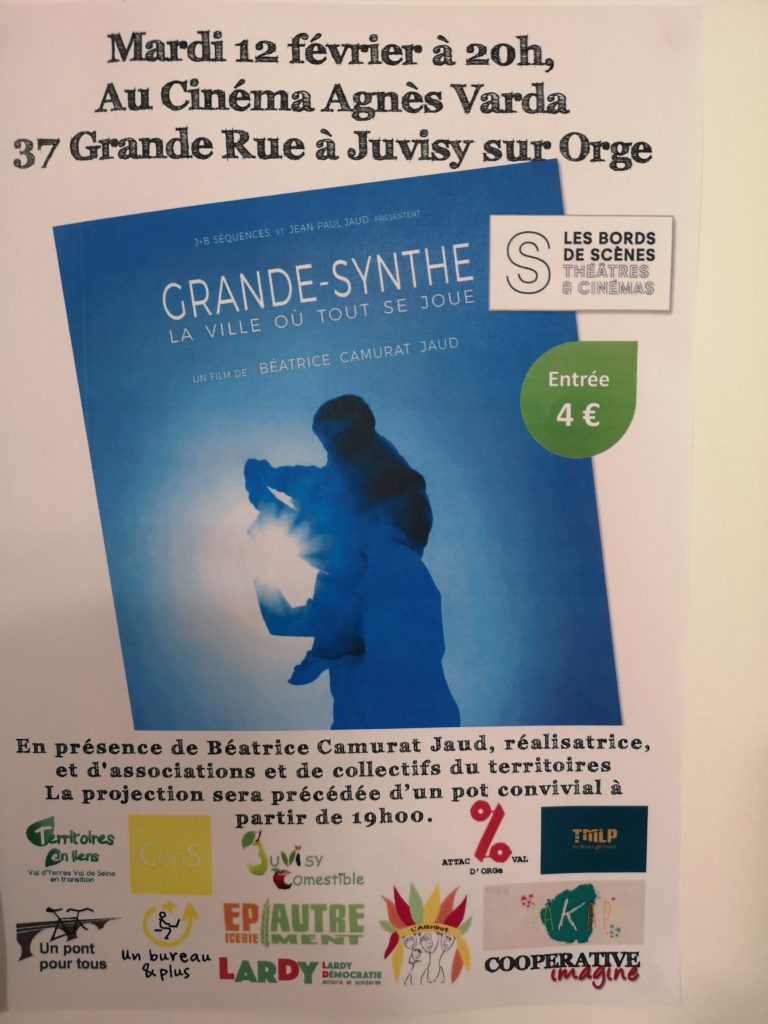

Un soir de février 2019 au Cinéma Agnès Varda de Juvisy-sur-Orge se tenait une projection-débat du documentaire « Grande-Synthe : la ville où tout se joue » organisée par un collectif d’associations du Nord Essonne. Le CAT y était, l’occasion de faire un retour sur cette ville, le documentaire et le collectif.

Le sujet du documentaire : la ville de Grande-Synthe

Grande-Synthe outragée ! Grande-Synthe brisée ! Grande-Synthe martyrisée !

Cette ville de 24 000 habitants est située sur la Côte d’Opale dans la Région des Hauts-de-France, région frontalière avec la Belgique et séparée de la Grande-Bretagne par le détroit du Pas-de-Calais. Dès les premières images du documentaire on s’aperçoit que la ville semble réunir bon nombre des symptômes d’un monde et d’un système productiviste à bout de souffle qui a abandonné depuis longtemps ses promesses d’avenir doré des 30 glorieuses. En voici quelques exemples :

- la centrale nucléaire de Gravelines, les hauts fourneaux d’Arcelor Mittal et en tout, 14 sites SEVESO qui crachent jour et nuit, 365 jours / an, leurs effluents liquides et gazeux sur la ville ;

- en conséquence, la possibilité d’accident majeur qui plane en permanence au dessus de la tête de chaque habitant ;

- une ville asphyxiée et détentrice du triste record de cancers des voies broncho-pulmonaires en Europe ;

- malgré la présence de ces industries, un taux de chômage de 29 % ;

- une zone de concentration de migrants en route pour Calais et l’Angleterre qui a accueilli jusqu’à 2 000 réfugiés accompagnés de leur cortège de passeurs…

Chiffres clés

24 000 habitants

30 % des habitants vivent sous le taux de pauvreté

15 000 euros /an : revenu médian

32 % : part des ménages fiscaux imposés

29 % : taux de chômage des 15 à 64 ans

Source INSEE, chiffres 2015

Mais Grande-Synthe libérée !

Face à ce constat, certains ont relevé le défi, leurs manches et se sont placés dans l’action. Sous l’impulsion d’un maire sensible mais déterminé, amoureux de son territoire et surtout de ses habitants, des associations portées par des citoyens remplis d’humanisme et d’abnégation ont contribué à faire naître et font vivre :

- une rénovation urbaine placée sous le double signe du bien-vivre et de la transition énergétique ;

- des potagers partagés en pieds d’immeuble dont la verdure contribue à faire baisser les tensions (« 95% des Grand-Synthois vivent à moins de 300m d’un espace vert »);

- une « forêt qui se mange », terrain de 5 000 m2 mis à disposition des habitants par la mairie pour démontrer qu’il est possible de produire et manger bio sans se ruiner ;

- un camp humanitaire d’accueil des migrants où de multiples associations œuvrent pour nourrir, vêtir, scolariser les occupants et tout simplement leur rendre leur dignité;

- et bien d’autres choses encore…

Son maire, sensible mais déterminé

Damien Carême est né le 16 novembre 1960 à Jœuf (Meurthe-et-Moselle)Membre du Parti socialiste (PS) puis d’Europe Écologie-Les Verts (depuis 2015), il est maire de Grande-Synthe (Nord) depuis 2001. Humaniste engagé, farouche militant de l’écologie, il multiplie les initiatives environnementales et sociales dans sa ville depuis 2001. Sa priorité : redonner de la dignité aux hommes. Son engagement concerne tous ceux qui vivent à Grande-Synthe, habitants comme migrants. Depuis des années, Damien Carême déborde d’imagination pour améliorer leur quotidien. Et il ne s’arrête pas là, ne supportant plus de voir ceux qui dormaient dans la boue aux abords de sa ville, il crée en mars 2016 le premier camp français de migrants aux normes sanitaires internationales, ce qui lui a valu d’être surnommé “le maire des migrants” par la presse.

Ses associations, nombreuses et impliquées

Emmaüs Grande-Synthe

Initié par l’abbé Pierre, le Mouvement Emmaüs représente aujourd’hui un réseau de 285 structures qui interviennent dans les domaines de l’action sociale, de l’insertion, de l’hébergement et du logement…Soit plus de 18 000 acteurs ancrés localement sur l’ensemble du territoire national. Depuis plus de 65 ans, le Mouvement Emmaüs milite pour un monde plus juste dans lequel chacun retrouve sa dignité et sa place. Laboratoire d’innovation sociale, il invente au quotidien des solutions pour lutter contre l’exclusion.

La Forêt qui se mange

L’association la Forêt qui se mange a décidé de planter une forêt comestible à Grande Synthe sur un terrain de 5 300 m2 que la ville met à sa disposition. Ce projet a démarré en janvier 2017 et l’association est active depuis fin mars. L’idée est de rendre l’alimentation bio accessible au plus grand nombre et de montrer que tout à chacun peut faire pousser des fruits et des légumes de façon simple sans impact négatif pour notre environnement.

Gynécologie sans frontières

L’association se donne pour objectif principal, dans le cadre de la promotion globale de la femme dans la société, de favoriser l’accès à la santé de toutes les femmes en intervenant spécifiquement lors de situations de pathologie gynécologique ou obstétrique dans des pays ou des secteurs où les infrastructures sont insatisfaisantes, insuffisantes ou inaccessibles.

Le RECHO

« Refuge – Chaleur – Optimisme » : L’association se déplace à bord d’un food-truck sur les routes d’Europe dans les camps de réfugiés afin de cuisiner pour eux et avec eux en partenariat avec des associations locales.

SALAM (Soutenons, Aidons, Luttons, Agissons pour les Migrants et les pays en difficulté)

Fin novembre 2002, le gouvernement ordonne la fermeture du centre de la Croix Rouge qui accueillait les migrants à Sangatte. Des bénévoles se rassemblent alors pour organiser des distributions de nourriture et de vêtements et décident de fonder l’association SALAM. Aujourd’hui, SALAM est une association forte de plus de 300 adhérents, présente dans le Calaisis et le Dunkerquois.

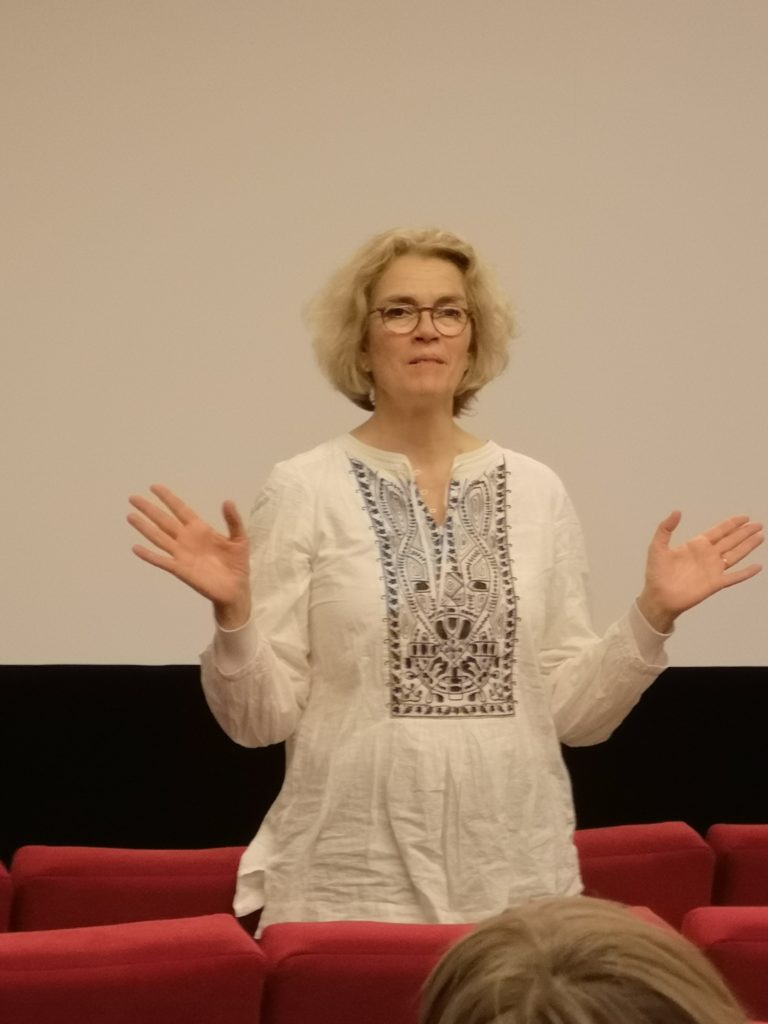

Le documentaire

Le parti pris filmique de la réalisatrice, Béatrice Camurat Jaud est de s’appuyer sur les habitants tout en évitant l’écueil d’un film trop bavard. La solution ? Mettre en scène des apprentis comédiens locaux et leur professeure (cf. encadré ci dessous) qui sont mis en scène, parfois même chorégraphiés, dans des lieux emblématiques et se questionnent sur les enjeux et investiguent des pistes de solution. Au delà de l’esthétisme apporté par ce parti pris, le documentaire y gagne une sorte de légèreté, de prise de recul, une dimension presque onirique qui dédramatise le sujet et ouvre la porte à l’espoir.

La Compagnie des Mers du Nord et ses comédiens

Après plus de 4 000 représentations, du Théâtre National de l’Odéon au Cirque Jean Richard, Brigitte Mounier s’installe en 1994 sur la Côte d’ Opale. Elle y crée la Compagnie des Mers du Nord en 1996 où elle met en scène et joue un répertoire d’auteurs contemporains. Parallèlement, en 2004, c’est la naissance du «Manifeste, Rassemblement international pour un théâtre motivé». Ce festival de spectacle vivant et d’éducation artistique s’organise dans une démarche militante autant qu’artistique et rassemble chaque été, à Grande-Synthe et sur la côte d’Opale, des artistes internationaux venus s’exprimer au plus près de la population. L’histoire familiale des comédiens de La Compagnie des Mers du Nord a traversé les frontières. Un arbre généalogique qui s’étend, au Sud, à l’Est, qui traverse les mers. Leurs parents sont venus du Maghreb, de Pologne, d’Espagne ou d’Italie, de Madagascar ou des Comores ou sont issus des gens du voyage. Ils sont Français, et s’appellent Youmni Aboudou, Caroline Desmet, Lison Graszk, Nina Lachery, Mehdi Laidouni et Brigitte Mounier. Ils ont en eux l’espoir d’un monde meilleur, plus juste, plus joyeux.

Deuxième personnage central, après la Compagnie des Mers du Nord, le maire, Damien Carême, intervient à plusieurs reprises sous forme d’interviews-témoignages pour expliquer son action. Mais il est également filmé sur le terrain, au milieu de ses habitants, des associations, des migrants… Et c’est la la grande force du film : quand on le voit au carnaval de la ville ce n’est pas pour y faire un discours d’ouverture il y est pour danser et faire la fête, grimé et déguisé comme les autres. Quand on le voit dans le camp humanitaire , il ne vient pas en visite d’inspection ni pour s’y montrer. Non, il participe aux distributions de nourriture, discute longuement avec les migrants et les associations. Ces morceaux nous montrent un maire non seulement proche de ses habitants mais un maire-habitant engagé et donnent, du coup, beaucoup de crédibilité aux messages qu’il délivre dans les interviews-témoignages précédemment évoqués.

Le documentaire laisse cependant sur sa faim pour différentes raisons.

D’abord le manque de contradiction. Le documentaire laisse penser qu’il règne un consensus général autour du maire et des combats associatifs qui y sont menés. Cette ville est elle si unique que son maire n’y a aucune opposition ? N y a t-il pas d’association développant des points de vus différents notamment au regard des migrants qui dérangent tellement en d’autres lieux ?

D’autre part le manque de dimension économique. Les politiques sociales représentent des dépenses. Comment sont elles financées ? Par exemple, le camp humanitaire (qui a accueilli jusqu’à 2 000 personnes) a généré des dépenses de fonctionnement sûrement très significatives (construction des baraquements, eau, enlèvement des déchets, …) , comment fait la ville pour les assumer ? La “forêt qui se mange”, 5 000 m2 qui n’accueilleront aucune entreprise ni logement représente un manque à gagner important en rentrées fiscales et, là aussi, quelques dépenses de fonctionnement ? Comment Grande-Synthe finance cela, quelles rentrées financières permettent ces actions ? Subventions européennes, rentrées fiscales des 14 sites SEVESO ?

Ces éclairages nous manquent pour comprendre si, ce qui est possible ici, peut ou ne peut pas l’être ailleurs ? Pourquoi ce maire arrive à faire tant de choses alors que beaucoup d’autres invoquent les baisses de dotation et le grignotage des compétences pour expliquer l’indigence des politiques menées dans leur ville ?

Le collectif organisateur de la soirée

La projection débat-était co-organisée par un collectif d’acteurs associatifs du Nord-Essonne qui fonctionnent en réseau et qui étaient tous représentés. Un réseau qui a permis de mobiliser prêt de 70 spectateurs/débatteurs et à ces associations d’échanger et de renforcer leurs liens.

Les associations organisatrices de la soirée

ATTAC Val d’Orge

Cens Seine

CoopérativeImagine

Ep’Autre

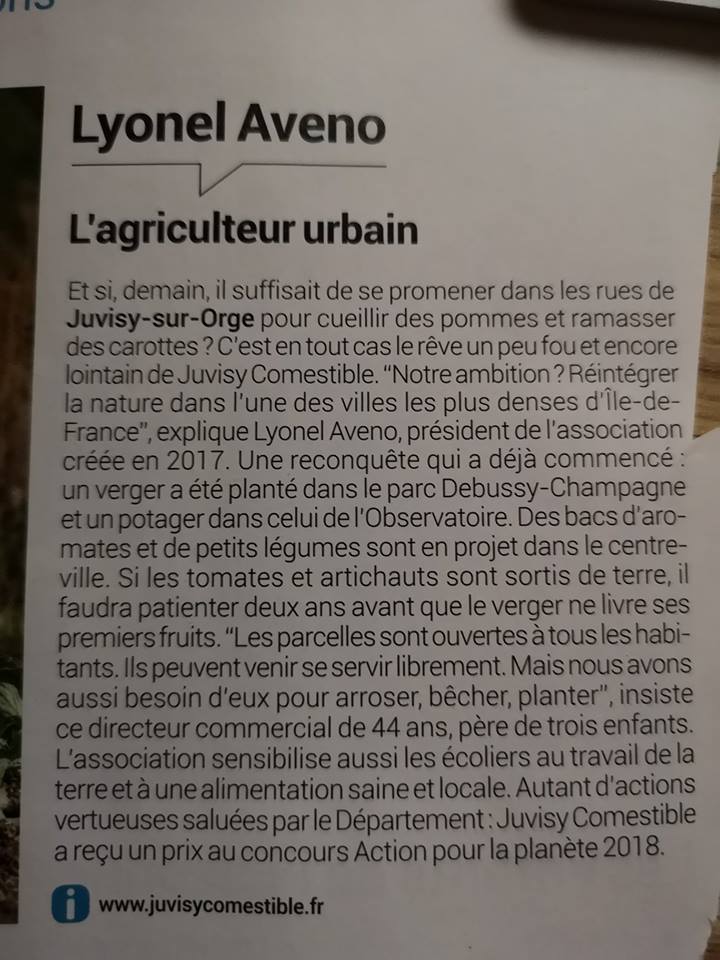

Juvisy Comestible

L’Attribut

Lardy Democratie

Pakap

Territoires en liens

The Movie Light Project

Un Pont Pour Tous

Bibliographie, sources et ressources

La page wikipedia consacrée à Damien Carême